المكتبات هي انعكاس صادق لما تعيشه المجتمعات والشعوب من تحولات وصراعات، ومن تلاقح حضاري وانفتاح على الآخر، بغض النظر عن الانتماءات أو التوجهات. فكل ما يحدث في الخارج من حراك ثقافي، وما يُطرح من أسئلة واستفسارات، وما يدور من نقاشات، وما يُكتب من أعمال وروايات، نجد صداه داخل هذه الفضاءات الرحبة.

رفوف المكتبات هي عرض لأفكار أنتجتها الإنسانية عبر العصور والأجيال في مختلف الميادين المعرفية، من فقه وفلسفة إلى شعر وأدب وطب وهندسة وغيرها. والمكتبات هي المكان الوحيد الذي نُعاين فيه مجال تحرك الأفكار ونلامسه بوضوح. فالكتاب الذي تحتضنه هذه الخزائن مرّ بمراحل عدة، من مجرد فكرة إلى مخطوط ثم إلى مصنف، وصولًا إلى كتاب مطبوع.

منذ الحضارات القديمة، السومارية والأكادية والإغريقية، اقترن وجود المكتبات ودور المعرفة بأماكن العبادات أو بالقصور والبلاطات وذلك لترابط هذه الفضاءات الروحية والسياسية بالرغبة في امتلاك المعرفة وكسب العلوم، وضمان الرقي والتطور للفرد وللمجموعة. كذا كان الشأن في مختلف الأقطار الإسلامية وخاصة مع تركز الدول وبداية الانفتاح على الحضارات المجاورة. فمن بلاد الشام مرورًا ببغداد ومصر والقيروان وصولاً إلى المغرب والأندلس، كان المسجد النواة الأولى الذي من خلاله وفي محيطه تتمركز المدارس القرآنية والمكتبات وعلى مقربة منه داخل الأسواق انتشر الورّاقون والنساخ وكل من له باع وشأن في هذه الحرفة من قريب أو من بعيد.

الكتاب بين أيدي العامة والخاصة، HC.HP.2016.0089-0106

البدايات عادة ما تكون صعبة التحديد في الزمان وفي المكان. هي مجال للتخمين والتكهنات والتأويلات والروايات المختلفة والمتضاربة. فأسئلة من قبيل متى كانت البداية ومن أين ومع من؟ ليس فقط لا نمتلك لها أجوبة شافية، بل هي تساؤلات مغلوطة مشتتة ومربكة. فالمصادر الأولية لا تسعفنا في دراسة الكتاب والمكتبات خلال الفترات التأسيسية الأولى فالأخبار، إن وجدت، لا تشفي الغليل ولا تدعو إلى الاطمئنان.

رحلتنا، من خلال هذا النص، ستكون من مكتبة قطر الوطنية إلى المكتبات العتيقة بالمغرب. تباعد في المسافات وفي الأزمنة بين ذلك الماضي البعيد المحفوف بالخفايا والمُغري بعتمته وأسراره وبين حاضر ومستقبل قريب منفتح على الجديد الجذاب في تقنياته وفي تشابك مساراته.

من داخل المغرب عبر محتوى ومخزون المكتبة الحسنية بالرباط ستكون جولتنا بين رفوفها ونتصفح أهم نفائسها المخطوط منها والمطبوع، قبل أن نخرج منها قسرًا عبر البحر مقتفيين آثار المكتبة الزيدانية او ما دُرج على تسميتها بمكتبة الإسكوريال، هذه التي تعرضت إلى تحويل وجهة وعملية قرصنة في بداية القرن السابع عشر لينتهي بها المطاف بين أسوار تلك القصور والأديرة البعيدة عن أنظار قرائها. بقيت هناك بلا رجعة رهينة المحبسين لقرون.

فمن الغريب العجيب أن الدهر المولع بالعبث بالنفائس قد أبقى على مخطوطات وكتب هذه المجموعة. لقد تعمدنا تتبع خطى هذه المكتبة مدركين بأن للكتاب والمخطوط مصير مأسوي أحيانا قد يشابه مصير كاتبه وجامعه. فقد يتعرض أحيانا للنفي والتشريد والتهميش وقد يعيش حالات غبن وإحساس بغربة بعيد عن موطنه الأم.

لم يكن جمع الكتب وإنشاء الخزائن والسعي إلى امتلاكها، في بلاد المغرب وسائر الأقطار الإسلامية، مجرد ظاهرة ظرفية عابرة ارتبطت بحدث استثنائي، بل كان تقليدًا راسخًا وولعًا عقائديًا ارتبط برسالة ومشروع حضاري راهنت على تحقيقه مختلف دويلات العالم الإسلامي. فقد كان من الواجب على كل مسلم ليس فقط فهم النصّ القرآني ونشره بل أيضًا العمل بتعاليمه.

من هنا، جاءت حركة التجميع والنقل والتبسيط والشرح والتعليل والترجمة والتفسير كمسارات متلاحقة لا تعرف السكون ولا الاستقرار؛ نصّ يدعم آخر، وكتاب يثري ما سبقه أو يُشكك فيه. تعددت النسخ للعنوان الواحد، وانتشر النُسّاخ في الدكاكين والساحات العامة، وازدهرت دور بيع الورق، حتى أصبح للكتاب والخط مكانة بارزة في حياة المسلم، الذي كان مسكونًا بأسئلته الدينية وفتاوى الحياة اليومية، بما فيها من تحولات وما فيها من مسكوت عنه.

ورغم ذلك، لم يكن المسلم منقطعًا عن مشاغله الحياتية؛ فقد كان تاجرًا وبحارًا وطبيبًا ورحالة ومحاربًا، وكان الكتاب رفيقه الدائم في البيت والمسجد والزاوية والرباط، ومؤنسه في وحشة القفار أثناء السفر والترحال.

الحديث عن تاريخ خزائن كتب المغرب، حديث متشعب وممتع يشمل مآثر ونوادر وتقاليد راسخة في القدم، قدم الأرض والإنسان. كان إنشاء المكتبات غاية ومسعى إذ جعلها الفقيه والعالم في بيته والملك في قصره، وكانت الجوامع والمدارس تستفيد من رصيد هؤلاء إما بالإهداء والوقف أو الإعارة والوصية. فمع تركز الدولة الإدريسية، نهاية القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي، عرف المغرب أولى المدن الإسلامية بإنشاء مدينة فاس التي كانت قِبلة ومحطّ هجرة الأندلسيين والقيروانيين الذين وفدوا للتعمير والاستقرار فكان بناء أول الصرحين جامع القرويين وجامع الأندلس. فتضافرت جهود أهل العلم ورجالات الدولة فظهرت خزائن الكتب داخل البلاطات والقصور حيث كانت تعقد المجالس والمناظرات استئناسًا بما كان عليه الحال عند العباسيين في بغداد والأموين في قرطبة. فاستقدم الملوك النسّاخ لنسخ الكتب ساهرين على تزويدها بالمصنفات في مختلف العلوم ووضعها على ذمة العلماء والأدباء.

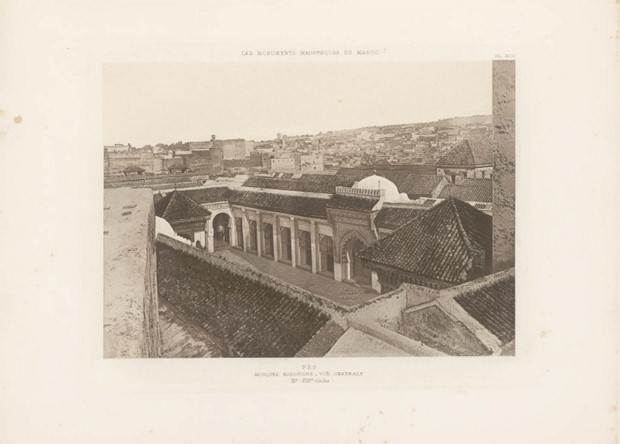

منظر عام لمسجد القرويين بفاس في نهاية القرن التاسع عشر: مكان للعبادة ونقل العلوم. HC.FB.03440

وبالرغم من تقلب الأوضاع السياسية وتدهور الأحوال، بعد سقوط الأدارسة، إلا أنّ هذه الحركة لم تفقد بريقها ولم تندثر معالمها، بل نراها تزدهر من جديد مع المرابطين في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة. فتوسعت الخزائن في الحواضر المغربية، وأضحت العاصمة مراكش من أعظمها. فتقاطر العلماء والأدباء على المجالس وجُلبت الكتب والذخائر من الأندلس بعد الاستيلاء عليها. فكان ملوك وأعيان هذه الدولة يتنافسون في اقتناء وجمع الدواوين العتيقة والأصول النفيسة لإثراء الخزائن خاصة مع تنامي نفوذ فقهاء المالكية في عصرهم.

لم تكن المكتبات الملحقة بالقصور والبلاطات لتنهض وحدها بهذا الدور الحضاري الكبير، بل كانت المكتبات الخاصة بالعلماء والقضاة والأعيان تسهم بدورها في هذا الزخم المعرفي. كثيرة هي الصفات والنعوت التي تناقلتها المصادر العربية الدالة على ولع هؤلاء بالكتاب والمكتبات. فكانوا يوصفون في كتب التراجم كما هو الشأن لصاحب "الذيل والتكملة" للمراكُشي أبو عبد الله، بأنهم جَمّاعة للكتب، حُفًّاظ للتواريخ، مهتمين باقتناء الأصول التي كتبت بخطوط أكابر الشيوخ متقني الوراقة أو كأن نقرأ بأن ذلك العالم جلب معه كذا وكذا أحمال كتب لمّا حجّ إلى مكة أو خرج من موطنه ليستقر في غيرها من المواطن.

كان للمكتبات العامة الملحقة بالمدارس والأربطة أيضًا دور كبير في هذا الانتشار والإقبال على الكتاب وتداوله. فهي لم تكن مفتوحة لكل طبقات المجتمع، كما يتبادر للأذهان اليوم، بل كانت تستقبل مجموعة معينة من طلاب العلم وجمهورا مختصا دون سواه.

رغم أن مجموعة كبيرة من النسخ التي وصلتنا والعائدة إلى هذه الفترات الأولى استعملت الرقوق في كتابتها إلا أن صناعة الورق تطورت تطورًا كبيرًا فقد كان بفاس لوحدها ما يقرب المائة وأربع (104) مصنعًا للورق، عند حي باب الحمراء، كما يخبرنا بذلك محمد المنوني في كتابه تاريخ الوراقة المغربية.

أسواق وأزقة مدينة فاس، تصوير: غاستون جول لويس دوريل (توفي 1954)، HC.HP.2020.0041

تعمقت وازدهرت صناعة الورق في الولايات والأقاليم مع وصول الموحدين إلى السلطة في النصف الثاني من القرن السادس للهجرة، وذلك بفضل ازدياد حرفة النساخة والوراقة، وانتشار حركة التأليف، وتنافس الصناع في إتقان صناعتهم. وقد أصبح الكُتّاب يفضلون اقتناء ورق مدينة سبتة، لكونه أكثر جودة من ورق مدينة شاطبة الأندلسية.

اهتم خلفاء الدولة بخزائن كتبهم، وكان الإشراف عليها من الخطط الرفيعة الجليلة التي لا يتولاها إلا علية القوم وأكثرهم تمرسًا في العلم.

بوتيرة أسرع وباهتمام أكبر، شهدت خزائن المغرب، مع بقية الدول من المرنيين إلى السعديين والعلويين اليوم، تطورات كبيرة، مستفيدين بذلك من التراث المغربي القديم الذي تراكم مع الأجيال والدول. فمع النصف الثاني من القرن التاسع عشر عرفت المكتبات المغربية مرحلة الانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة التي أسهمت بدورها في خلق مرحلة جديدة في التعامل مع الكتاب.

لم يكن من السهل الحفاظ على هذا الموروث المغربي والإنساني وحمايته من الكوارث المحدقة به، إذ لم تكن المكتبات بمنأى عن الأزمات والمحن. فقد تحالفت ضدها قوى متعددة: الإنسان والحيوان، والطبيعة والسياسة. وتعرضت المكتبات لمخاطر جسيمة ابتداء من الحشرات والقوارض، ثم المياه والرطوبة، إلى الفتن والحروب، والنهب والسرقات.

ورغم ذلك، ظل الكتاب أكثر صمودًا، واستطاع مواجهة تلك الكوارث التي أبادت الكثير منه، بينما نجت بقية باقية صمدت في وجه الزمن. ولنا في مكتبة الإسكوريال وما حلّ بها خير دليل على ذلك.

تعرضت المكتبات المغربية، كسائر مكتبات العالم، لنكبات وأزمات بسبب الانتماءات المذهبية والإيديولوجية. فقد أقدم بعض الخلفاء والملوك على إحراق العديد من كتب الفلسفة، معتبريها مصدر فتنة ومحرمات وبدعة دخيلة على الدين. ولنا فيما تعرضت له كتب الفيلسوف أبي الوليد ابن رشد، وما لقيه هو وأتباعه من تنكيل على يد الموحدين، مثال حي تناقلته الأجيال.

رغم كل هذه التحديات والكوارث يبقى الكتاب ضمير الإنسانية والشاهد على حضارتها. فحياة الإنسان قبل التدوين والكتابة وإنتاج النصّ هي ضرب من التأويل والأوهام وأحيانا من الأساطير. فالكتاب، في الحضارة العربية الإسلامية، دعامة من دعائم البناء والتواصل وركيزة من ركائز كتابة التاريخ وملامسة شيء من الحقيقة.

نحن أمام تحديات ورهانات مستقبلية كبيرة ومصيرية، تلك المتعلقة بمستقبل الكتاب والمخطوط وآفاق تطور المكتبات. فهل سنصل إلى حد القول، كما تنبأ البعض، بموت المكتبات؟ أم سننحاز إلى مناصري الدفاع عن الكتاب وبقائه، كما يجزم بذلك المؤرخ الأمريكي روبار درترن في كتابه "دفاعًا عن الكتب: الماضي والحاضر والمستقبل"؟ (باللغة الإنجليزية: ?The Case for Books: Past, Present, and Future)

وفي انتظار ما سيكشف عنه المستقبل القريب، هناك حقائق لا بدّ من الإقرار بها، وهي أن المكتبات الرقمية تنافس الكتاب وتزيحه من على الرفوف، ودخلت معه في حرب فُرضت عليه ولم يخترها. فهل سيصمد الورق كوعاء للكتابة أمام عالم الشاشات الإلكترونية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟

في وقتنا الراهن، أصبحت إعادة التفكير في مستقبل المكتبات، من خلال العودة إلى هذه الخزائن القديمة، مطلبًا ملحًا لاستشراف مستقبل الأجيال القادمة. وذلك حتى لا تُهجر المكتبات وتتحول إلى مجرد مؤسسات متحفية تحفظ إنتاج الماضي الجماعي، وتصنفه حسب الأزمنة والحضارات، أو تصبح مجرد أماكن للتنزه.

إضافة تعليق جديد